就職活動(就活)の早期化が進む昨今、早期内定を狙う大学生は2年生から就活を始めなければいけない、とまで言われています。しかし、就職活動をこれから始めようとする学生の多くが早期化する流れにどのようについていけばよいのかわからず、不安や悩みを抱えているのが現状です。

この記事では、民間企業、公務員採用試験における大学生と大学院生の就活スケジュールを比較し、早期化に対応するうえで押さえるべきポイントをご紹介します。

目次

早期内定は〇〇月から?大学生・大学院生の就活スケジュール

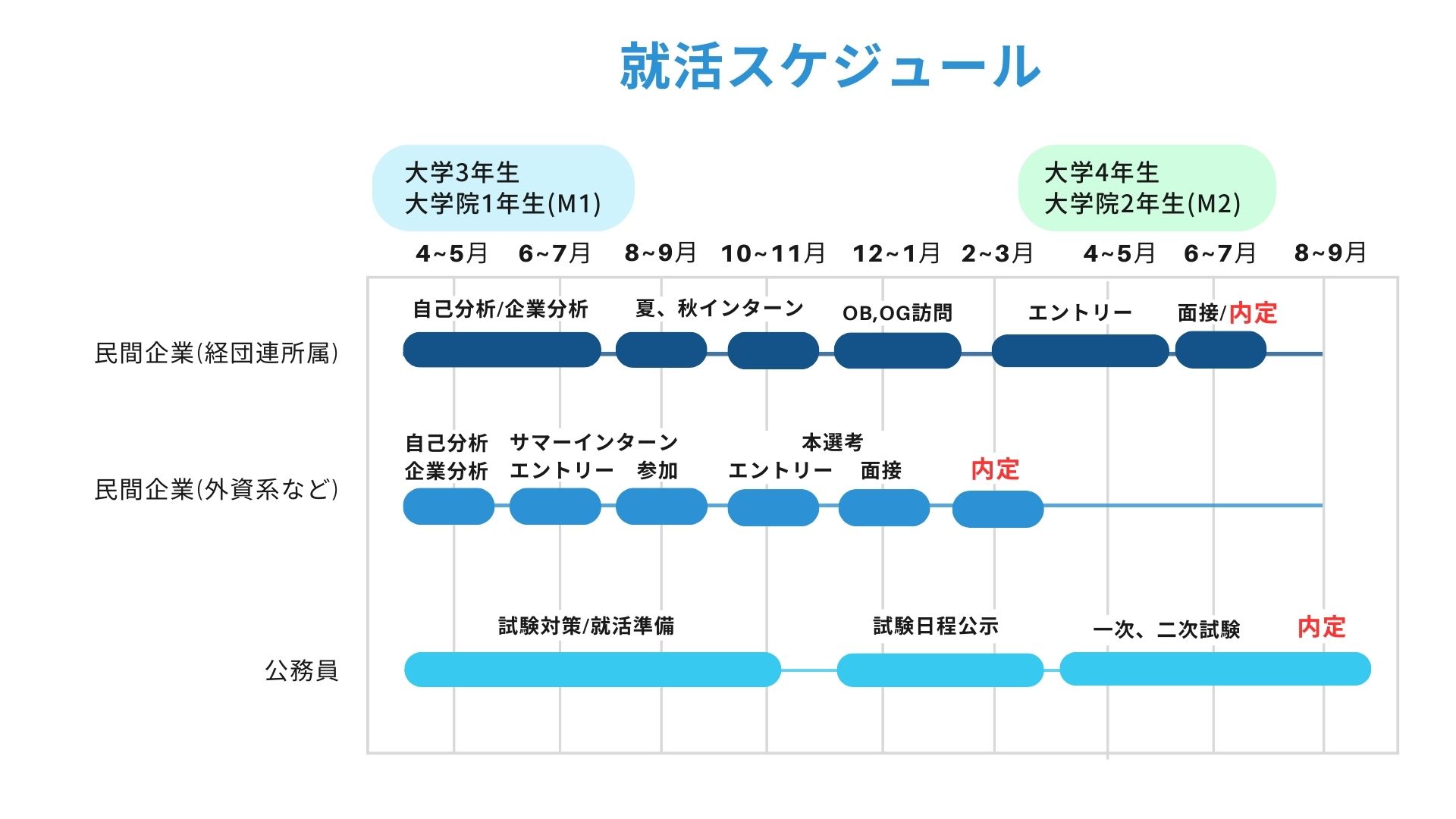

一般的な就活スケジュールではエントリー(就活解禁)が3月1日から、選考開始(面接解禁)が6月1日です。しかし、経済団体連合会(経団連)に所属しない企業や外資系企業では、このスケジュールよりも早くエントリーや面接が開始されることがあります。また、公務員試験は2次試験以降が7、8月に行われることもあり、内定の獲得がさらに遅くなります。以下に民間企業、公務員採用のスケジュール表を記載します。

これを見ると、大学生と大学院生では、在学期間や研究活動の有無によって就活スケジュールに差が生じていることがわかります。一般的な大学生のスケジュールは、3年生の夏からインターンシップや説明会へ参加し、4年生の3月に本格的なエントリーの解禁となる流れが一般的です。

一方、大学院生は研究室との兼ね合いがあるため、修士1年の夏から秋にかけてインターンへ参加し、修士1年の終わりから修士2年にかけて本格的な選考に臨むケースが多いとされています。

大学院生の中でも、さらに博士課程へ進学する学生の場合、研究の優先度や専門性によっては採用枠が限られるため、就職活動を開始する時期に個人差が大きくなります。また、大学院生が研究活動と就活を両立する場合は、学会発表や論文提出の締め切りと重なる可能性が高く、スケジュール調整が大学生よりも難しくなります。こうした事情から、大学院生はより早期かつ計画的な就活準備が求められます。

経団連に所属しない外資系企業などは、大学3年生、大学院1年生の3月には内定を出し、募集を終了している場合があります。そのため、これらの企業を志望する学生は特に早くから就活準備を始めておくことが重要です。

公務員試験と民間企業の就活の違いについて

公務員を第一志望とする場合には、最終的な就職先の決定が最も遅くなるという特徴があります。そのため、試験対策を進めながら民間企業の就活を並行して行うことが一般的です。

公務員試験は、民間企業の採用活動とは異なり、自治体や省庁ごとに受験日程や合格発表時期が設定されています。人事院が実施する国家公務員総合職試験では例年、筆記試験が春先(4月頃)に行われ、一次合格発表は5月中旬から下旬、二次試験や官庁訪問を経て最終合格の通知が出るのは7~8月になります。

また地方公務員試験でも、自治体によって実施時期や試験方式(教養試験、専門試験、面接など)が大きく異なるため、一括採用の企業と比べてスケジュールが分散しがちです。近年は就活早期化を受け、早い自治体では試験開始時期を前倒ししているため、受験生は大学3年生の冬頃から対策を始める必要があります。

民間との併願を検討する学生は、筆記試験や面接対策に加え、エントリーシートや面接準備を同時進行で行うケースが多くなります。公務員試験の特徴として、配属先や職務内容が試験合格後に確定するため、民間企業のように早期内定を得ても職務内容が明確に決まるわけではない点が挙げられます。こうした違いを踏まえ、戦略的にスケジュールを組むことが重要です。

しかし、公務員試験も昨今の就活早期化に対応し、試験日程や合格発表を前倒しにして行う傾向があります。(参考:日本経済新聞「国家公務員試験、3週間前倒し 民間の採用早期化で」)

自身が受けたい職種、自治体がいつから試験を行うのか、事前に把握しておくとよいでしょう。

就活早期化に対応するために押さえておくべきポイント

そもそも、昨今なぜ就活が早期化したのでしょうか?

その背景には、企業間競争の激化と学生の「売り手市場化」があると言われています。リクルートの「就職白書2024」によれば、大学3年生の半数以上が9月までに就職活動を開始しており、企業側も経団連による就活ルールの廃止(2021年卒採用から事実上の拘束力消失)によって、特に外資系企業やベンチャー企業の採用スケジュールが前倒し傾向にあります。

こうした状況下で優秀な人材をいち早く確保しようとする企業が増え、採用側は大学1~2年生向けのセミナーやインターンシップも拡充し始めています。2025年1月に公開されたマイナビの調査によれば、大学生低学年(1,2年生)のインターンシップ参加率は30.1%で、増加傾向にあるとされています。

それでは、就活の早期化に伴い、押さえておくべきポイントは何でしょうか?以下に就活の早期化に対応するためのポイントを4点記載します。

①早くから情報収集

早期化対応のポイントとしてまず重要なのが、情報収集の前倒しです。企業や自治体が開催する説明会やインターンシップは、大学3年生や大学院1年生の早期から実施されることが多く、マイナビやリクナビなどの就職情報サイトでは、夏頃からエントリーが始まるケースもあります。このような状況は公務員であっても例外ではありません。なるべく早くから説明会やインターンシップに参加し、自身の志望する業界への理解や企業研究を深めていくことが重要になります。

②自己分析の徹底

自己分析は、企業側に学生自身が「どのような人間であるか」をアピールするためのものです。また、将来の目標を明確にし、キャリアを選択する際にも役に立ちます。自己分析が曖昧だとエントリーシート作成や面接で説得力を欠くため、早期から自分の強みや志向性を客観的に見直す必要があります。

③エントリーシート(ES)の準備

エントリーシート(ES)の準備は、スケジュール前倒しの企業が多い今こそ急務となっています。過去の選考実績をリサーチし、頻出する設問や自己PR項目をまとめておくと効率的に書類を仕上げることができます。また、よりよい印象を与えるために、就活支援を行うキャリアセンターや、OB・OGにエントリーシートの添削を依頼することも可能です。

④ネットワークの構築

就職活動を円滑に行うためには、周囲とのコネクションやネットワークの構築、拡大も重要です。大学のキャリアセンターやOB・OG訪問、インターンシップ仲間で作成したSNSグループなどのコミュニティから早期選考情報が得られる場合も多く、人脈づくりが合否を左右する要素の一つとなっています。

まとめ

以上、就職活動の早期化に伴う大学生、大学院生のスケジュールの比較と、押さえておくべきポイントをまとめました。これらを見ると、学生生活においては早くから自身の将来設計、キャリアビジョンを見据えて行動していくことが重要であるとわかります。また、このような早期化の影響は学生の学業や留学計画にも及び、就活と並行して高成績を維持することや課外活動をこなす負担が大きくなっているのが実情です。

こうした早期化の流れは、採用スケジュールを厳格に定めにくい現状と相まって、今後ますます加速していく可能性が高いと考えられています。データや実例を参照しつつ、自身の進路に合わせた対策を早期に講じることが就活成功の鍵となるでしょう。

原稿:鈴木優衣