教育のDX化が進展する中、生成AIの教育への導入が国内外で広がっています。ベネッセコーポレーションが2023年7月に実施した調査によると、全国の小学3年生から6年生およびその保護者1,032組を対象にした結果、生成AIの認知度に大きな変化は見られませんでしたが、その66%が利用に対して肯定的な意見を持っていることがわかりました。一方、文部科学省は2024年12月に「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン」を公表。生徒の学習活動、教職員の校務での利活用のために生成AIを活用することが有効であるとしながらも、「人間中心の原則」に立ち、あくまでAIは補助機材としての側面を強調し、導入に慎重な姿勢を示しています。

生成AIが私たちの生活に浸透している今、「教育」という分野においてどのように活用できるのでしょうか。実際の活用例などを参照しながら、生成AI導入のメリットと課題を整理しました。

目次

生成AIを教育現場に導入するメリット

生徒一人一人のニーズに合わせた学習指導の実現

生成AIは、英語学習、プログラミングなどの分野で一対一の個別学習に活用することができます。AIはプログラミング分野で早期から導入が進められています。大阪府箕面市立西小学校では、生成AIを活用したゲームプログラミングの授業が行われました(産経新聞より)。また、高等学校では2022年度より「情報Ⅰ」が必修科目とされ、高校生はプログラミングやデータ活用に関する学習を行っています。もともと生成AIはプログラミングコードの作成や修正のために広く活用されていました。そのため、今後はプログラミングを専門的に扱う人材だけでなく、それらを学ぶ学生にとっても生成AIを活用した個別的な学習を実現することが期待されます。

さらに、英語学習においても生成AIは教育効果をもたらすことが実証されており、教育企業も対話型の生成AIを活用した教材の開発などに力を入れています。特に音声を活用した生成AIとのやり取りを行うことで、従来課題とされていた「話す」の練習がより効果的かつ手軽に実施できます。

教員の負担軽減、人手不足の解消

生成AIによる業務効率化が図られることで、教員の負担軽減や人手不足の解消がなされることも期待されています。先述した「情報Ⅰ」の必修化にかかわる問題として、情報の教員免許を持つ教員が不足していることが指摘されました(産経新聞より)。全国的に教員の数は不足していながら、学習指導要領では個別具体的で最適化された学びを推進することが目指されています。このような現場の負担を解消するために、生成AIを活用した教材の作成や、校務の効率化が測られるようになると期待されています。

さらに先述した英語教育においても、英会話や英作文の添削などにおいて、個別指導を生成AIが行うことができるため、教員の負担軽減を実現しながら生徒の英語力を向上させることが期待できます。

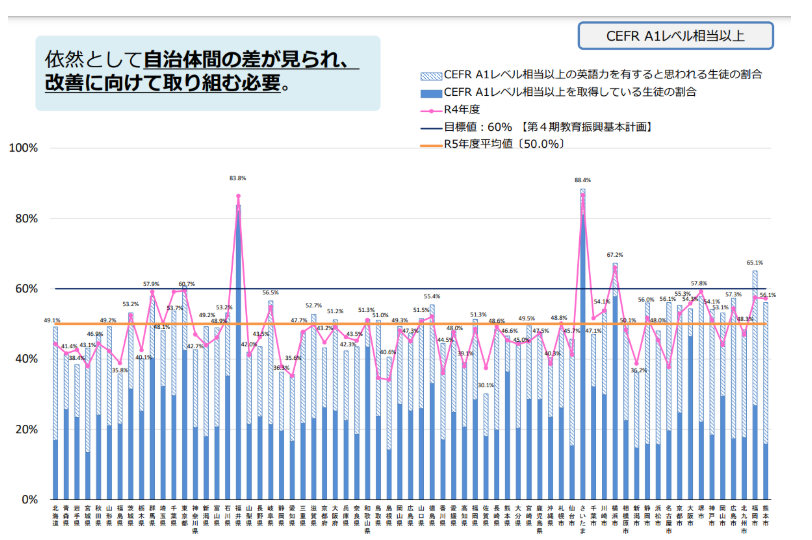

学力の地域格差の解消

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1415043_00005.htm より引用

教育の地域格差は以前から国内の教育問題として議論されています。2024年度に行われた文科省の調査によると、都道府県別の英語力について、底上げは達成されているものの依然として地域差が解消されていないことがわかりました。同調査ではICTを活用した学習による英語力向上を目指すことが示されており、さらなる生成AI活用の可能性が見えてきました。特に、伸び悩む自治体に対し生成AIを学習に取り入れることで、人手不足やコストパフォーマンスの問題を解消しながら、子どもたちの能力に応じた学習機会の提供を行うことができると考えられます。

教育現場への生成AI導入の課題

生成AIの教育現場への導入は、個別的な学習支援を達成できるほか、教職員の負担軽減にも寄与することが示されてきました。一方で、生成AIを活用するうえでの課題も依然として残されています。

批判的思考力を損なう可能性

アメリカでは、10人のうち7人の若者が生成AIを活用したことがあると回答しています(産経新聞より)。しかし、生成AIによる文章、レポートの作成や要約を行うことで、子どもたちの批判的思考力が損なわれることが懸念されています。もちろん、文章の校正補助や翻訳作業など、生成AIを活用することでよりよい文章作成が可能になるメリットもあります。しかし、文章を自動生成することが常態化することで、子どもたちが自らの批判的思考力を鍛える機会を逃してしまいます。

誤情報を生成するリスク

生成AIを活用したことがある方の中には、誤情報を生成する例を見たことがある方も少なくないのではないでしょうか。生成AIの回答は必ずしも正しいとは限らず、情報の正確性を確認する必要があります。実際に生成AIの誤答が子どもの学習に影響を与えた事例もあります。東京都の私立中学の理科の課題で生成AIを活用した学生が生成AIの誤答をそのまま書き写してしまい、半数以上が同じ間違いをしてしまうという事態が起きました。

中学1年生250人の半数超、理科の課題で同じ間違い…教諭の違和感の正体は生成AIの「誤答」 : 読売新聞

リテラシー教育の充実

上述したように、生成AIの活用には多くの注意点があり、私たちはそれらを念頭に置き利用する必要があります。教育の場でも同様に、生成AIを活用するうえでのリテラシー教育の充実が必要です。しかし、これは子どもに限った話ではありません。生成AIを学習の補助教材として利用するためには、教員や保護者も適切な利用方法について理解する必要があります。

まとめ

生成AIは、校務の効率化や個別学習の実現など、現代の教育に求められる課題をいち早く解決するための大きな期待を集めています。しかし、導入には多くの課題も存在しており、これらをどのように克服するかが今後の重要なポイントとなります。

今後、生成AIが教育現場で効果的に活用されるためには、そのような課題を克服し、教育の質の向上に繋げることが求められます。教育関係者や行政が協力し、教育に効果的な技術革新を積極的に取り入れることで、より公平で効率的な学びの環境を整えることができるでしょう。

一方、AIの開発が進む海外に目を向けると、生成AIを教育に導入する試みにおいてはその活用の幅をいかに広げるか、どのように応用できるかといった部分に注目が集まっています。日本ではまだ生成AIの活用そのものが慎重ですが、特に効果が高いといわれる分野における生成AIの活用を促進し、新たな分野への導入を進めていくことも今後期待されそうです。

原稿:鈴木優衣