人材育成マガジン

人を育てる組織の作り方:組織行動論からのアプローチ/日本型育成の限界と課題

「人材が育たない」「部下が自ら考えて動かない」——こうした声は、いま多くの職場で聞かれます。人を育てる組織づくりを進めるうえで重要なのは、表面的な制度の整備ではなく、日々の仕事の中で人が成長できる“環境”そのものをどう設計するかです。

教育制度や評価制度を見直すだけでは不十分で、組織の文化やメンバー同士の関係性、心理的な安全性といった“目に見えにくい要素”が、人が育つ/育たないを大きく左右します。

本記事では、組織行動論の知見をもとに、人が成長し主体的に動ける環境とは何かを考えます。「人を育てる組織」「人が育つ組織」をつくるために、経営者・人事・リーダーがどこに投資し、どんな行動をすればよいのかを整理していきます。

◎講師:山本 伸一

株式会社Aoba-BBT 法人研修事業本部

Corporate Training Hub/Learning Hubリーダー

※本記事は、Aoba-BBTアルムナイ(修了生)向けセミナー「人を育てる組織の作り方:組織行動論からのアプローチ」を編集しています。

目次

記事のゴール

- 従業員の成長を個人のレベルではなく、組織のレベルで考えることで、より根本的な学びの文化をつくる方法がわかる

- 自分自身が学びの文化をつくるために「起こす行動」を言語化できる

1.日本型育成の限界と『人を育てる組織』への転換

1.1. 一冊の小説から考える、人を育てる組織のあり方

『官僚たちの夏』に見る「育成」の原点

最初に、ひとつエピソードをご紹介したいと思います。

皆さんは「物語から組織論を学ぶ」と聞くと、少し意外に感じるかもしれません。ですが、私にとっての出発点はまさに一冊の小説でした。城山三郎さんの『官僚たちの夏』(新潮文庫)です。

ある企業で経営層向けのコンサルティングをしていたとき、専務にあたる方がこの本を勧めてくださいました。その方はとてもユーモアがあって、社員からも愛される人物でした。少しラフな話し方をされるのですが、人をよく観察していて、本質を見抜く力がある。そんな方でした。

「これ読んでみなよ」と渡された『官僚たちの夏』。読んでいくうちに、なぜこの方が私にこの本を勧めたのか、その理由がわかっていきました。

この物語の舞台は1960年代初めの霞が関。実在の官僚をモデルにした「風越慎吾」という人物が主人公です。彼は将来自分がつくりたい組織、つまり通産省という組織の理想像を思い描きながら、人の名前が書かれたカードを机に並べて構想を練ります。カードを通して人材の顔ぶれを見ながら「この組織をこう育てたい」と考える姿に、私は当時の時代背景を強く感じました。

優秀な人材が多く、将来を託せる人が手元にいた時代。物語を読みながら、今とはまったく違う状況だったのだろうと感じました。しかし現代では、そうはいきません。

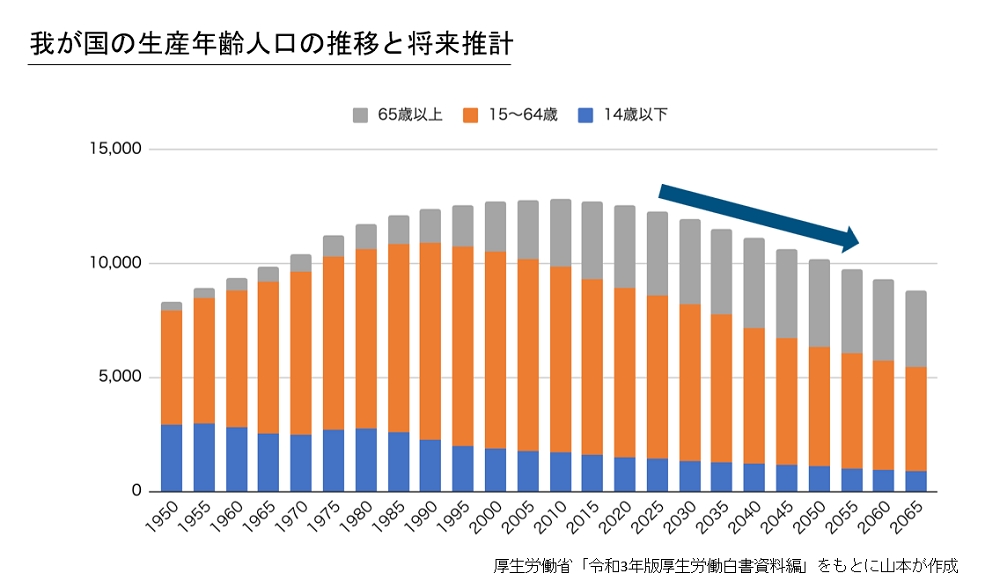

私は多くの企業と接する中で、毎日のように「人手不足」という言葉を耳にします。生産年齢人口(15~64歳)は減少し続けており、65歳を超えても働く人が増えているとはいえ、かつての高度経済成長期のように、労働力が潤沢な時代ではありません。実際に、人手不足を理由とする企業倒産のニュースも増えています。

1.2. 人口減少と産業の変化

かつての日本型育成は、長期雇用を前提としたものでした。

新卒一括採用、OJT中心の教育、そして「勤め上げる」というキャリア観が当然視されていました。ジョブローテーションで多様な経験を積ませることも、組織全体の底上げに有効な仕組みとして機能していました。

しかし、変化のスピードが速く、人材の流動性が高まった今、こうしたやり方は限界を迎えています。社員が数年で転職する時代に、長期的なOJTを前提とした育成は間に合いません。ジョブローテーションも万能ではなく、専門性を深める機会が減り、競争力を持つスキルを身につけにくいという課題があります。また、「背中を見て育てる」という文化も減ってきました。

かつてはそれで通用したかもしれませんが、上司の育成力に依存してしまうため、再現性がありません。実際、「優秀な人材の共通点は“優秀な上司に恵まれた”ことである」というデータもあります。つまり、育成が偶然に左右される構造になっているということです。

「リーダーシップ」を養成する公開講座の資料をダウンロードいただけます

2.人が育つ組織に必要な“成長”の新しい観点

2.1. 成果と成長は違うもの

まずお伝えしたいのは、「成果」と「成長」は別のものだということです。

英語ではそれぞれ achievement(成果)と growth(成長)と表現され、明確に区別されています。しかし、日本語では似た意味合いで使われることが多く、無意識に混同してしまいがちです。

成果とは「到達するもの」「最終的に手に入れるもの」です。

一方で、成長とは「変化の幅」です。もし成果が“点”だとしたら、成長は“点と点を結ぶ線”のようなものです。この違いを意識できるかどうかは非常に重要です。

今日は「成果」ではなく「成長」をテーマに、人がどう育っていくのかを考えていきます。

2.2. 成人発達理論が示す二つの成長

アメリカの心理学者ロバート・キーガン(Robert Kegan)が提唱した「成人発達理論」で、キーガンは成長には2つの種類があると言っています。

それが、水平的成長(Horizontal Growth) と 垂直的成長(Vertical Growth) です。

水平的成長(Horizontal Growth):スキルや知識を広げる成長

私たちが一般的に「成長」と聞いてイメージするのは、ほとんどがこの水平的成長です。

例えば、新しい資格を取る、業務知識を増やす、異なる分野の経験を積むなど、

知識を増加させ、スキルを拡張していく成長が「水平的成長」です。

垂直的成長(Vertical Growth):ものの見方が変わる成長

「垂直的成長」を一言で表せば、「人間としての器が大きくなる」ということです。

目前の出来事に対して、どのような意味づけをするか——そこに成長の質の違いがあります。例えば、難しい仕事が与えられたときに「なぜ自分がこんな面倒なことを」と考えるのか、それとも「これを通して自分が成長できる」と捉えるのか、同じ出来事でも意味づけによって成長の方向が変わります。垂直的成長とは、この「意味づけのパターンが豊かになっていくこと」です。

物事を多面的に捉えたり、自分と異なる価値観を受け入れる、異なる意見の人を理解し、協働できるようになるなど「認知の器を拡張する」ことが、垂直的成長です。

水平的成長だけを重ねると、知識やスキルに偏ってしまいがちです。

一方で、垂直的成長だけを追い求めても、現場での実践力が伴いません。大切なのは、この二つを往復しながら積み重ねていくことです。

チームで働く中で視野が広がり、また新しい知識を吸収していく。 時には失敗して落ち込みながらも、その経験を通じて次の段階に上がっていく。

私たちの成長とは、本来そうした階段状のプロセスなのだと思います。

2.3. 成人発達理論

キーガンはさらに、人の成長を段階的に捉えています。

子どもから大人になるまで、そして大人になってからも成長は続くという考え方です。

図表の 1. 衝撃的なマインド と 2. 利己的なマインドは、まだ子供の段階です。

中高生くらいになると、3. 社会化されたマインド が身についてきます。

自分の強みと弱みを知っていて、自分で選択し決断して行動する 4.自己主導的なマインド の軸がしっかりできるのは成人期中盤、30代~40代に差し掛かるかもしれません。

最上位の 5. 自己変容型マインド に達する人は、全人口のわずか数%といわれています。互いに矛盾する多様な意見や価値観を受け入れ、自分を変えながら周りの人も成長させる——垂直的成長がかなり成熟した時に、5. 自己変容型マインド に達すると言えるかもしれません。

2.4. 現場で考える「成長」

理論的な話が続きましたが、現場での私たちの仕事に置き換えるとどうなるでしょうか。

業務知識やスキルを身につけることは重要です。

しかし同時に、物事の捉え方を豊かにすることも欠かせません。

知識を増やすだけでなく、「どう見て、どう意味づけるか」を磨くこと。

その両輪があってこそ、人は本当の意味で成長していくのだと思います。成人発達理論を学んで改めて感じるのは、私たちが日々の仕事の中で自然と行っているこの“往復”こそが、組織における学びの本質だということです。

知識を得て、経験を通して自分の枠を広げていく——この積み重ねが人を、そして組織を成長させます。

3.人的資本経営の広がりと、人が育つ組織づくりの課題

3.1. 人的資本経営の広がり

「人的資本経営」とは、人材をコストとして“消費”するのではなく、資本として“投資”するという考え方への転換を意味します。投資すれば資産が増えるように、人に投資することで能力が向上し、その結果として企業価値が高まる——この発想こそが「人的資本」です。

この概念は半世紀ほど前から存在しています。労働人口の減少や多様な働き方の広がりなど、企業を取り巻く環境の著しい変化で注目が高まり、中長期的な企業価値の創造を目指す目的で、その動きは強まっています。

同時に、経営戦略を実現するための人材戦略設計が重視されるようになりました。少し前まで耳慣れなかった CHRO(最高人事責任者) という役割も、多くの企業で設置されつつあります。さらに、2021年のコーポレートガバナンス・コードでは、人的資本に関する開示が明確化され、上場企業にはディスクロージャーの拡大が求められています。

3.2. 人的投資だけで十分か

ここで、私自身が感じている疑問を共有します。

人的資本への投資はとても重要だと思いますが、それだけで十分なのかという違和感です。

例えば、従業員に知識やスキルを身につけてもらうために会社が投資をします。しかしながら、もし成長した社員が離職したらどうなるでしょうか。

「せっかく投資したのに、辞められたらどうしよう」——人事の方々から、私はこのジレンマを何度も聞いてきました。

実際、研修に一人あたり100万〜200万円を投じるケースは珍しくありません。ところが、プログラム受講の2〜3年後に社員が辞めてしまったら、その投資の回収はどうなるのか、といった心配が現実問題として起こり得ます。

少し意地悪な言い方をすれば、いわゆる「フリーライダー(ただ乗り)」問題です。

投資と成果(リターン)の受益者が一致しないために生じる不均衡。企業が育成投資をしても、社員が離職してしまえば、投資のリターンを得られないことがあるのです。社員の成長が、別の会社のものになってしまうとも考えられます。

対策として、一定期間の在籍を求める契約(会社負担でMBA留学をした場合の在籍義務や返還条項など)を設けるケースがあり、それは珍しいことではありません。ただ、現実には過度な拘束は難しく、運用コストやモチベーションへの影響も無視できません。だからこそ、私は考え込んでしまうのです。

人的資本に投資することは正しい。けれども、それ「だけ」で本当に十分なのか。

成人発達理論における“人間としての成熟(垂直の成長)”や、転職が当たり前となった労働市場の現実を合わせて考えると、単に「人材に投資すれば企業価値が上がる」という考えにどうしても違和感が残るのです。

4. 何に投資すれば「人が育つ組織」ができるのか

人的資本のお話をしてきましたが、成人発達理論やフリーライダー問題を踏まえると、人への直接投資だけでは足りないのではないかという感覚が拭えません。では、何に投資すれば“育つ組織”ができるのか。この問いを深めていきます。

そもそも「働く」という行為は、知識やスキルだけで完結するものではありません。もちろん専門性は大きな要素ですが、同時に人間の心理や人と人との関係性が、日々の仕事の質や成果を左右します。そこで私は、組織行動論が扱ってきた枠組みを使って、組織が投資できる非金融資本を三つに整理してご紹介します。

4.1. 組織が投資できる「三つの非金融資本」

人的資本(Human Capital)

個人が持つ知識・スキル・経験・健康など、生産性に寄与する能力の総体です。

ここには「ウェルビーイング(Well-being)」も含まれます。人的資本は知識とスキルに偏って語られがちが、その人が「身体的・精神的・社会的に良い状態で」働けているかどうかという点は、パフォーマンスに直結します。

企業は人的資本を高めるために、教育・トレーニングでこの資本を強化してきました。新入社員研修や階層別研修、自己啓発を支援する選択式の研修ラインナップなど、企業は投資によって社員の「できることの幅」や専門性が広がることを期待しています。

一方で、前章で触れたフリーライダー問題ゆえに、投資回収の難しさが残るのも事実です。

社会関係資本(Social Capital)

会社はひとつの“社会”です。その中での信頼やネットワークから生まれる価値を指します。信頼関係があるほど仕事はスムーズに進み、ネットワークが密であったり、その数が多いほど情報の流通や協働が活性化し、イノベーションも生まれやすくなります。信頼を育む仕掛けや、ネットワークを構築する場づくりに投資するほど、人間関係から生まれる価値が大きくなる。だからこそ社会関係「資本」と呼ぶに値します。

この“関係の質”が、個人の成果だけでなくチームの生産性にも波及していきます。

心理的資本(Psychological Capital)

個人の内面的なポジティブ資質に関する資本です。ウェルビーイングに近い概念ですが、研究では次の四要素が中核だとされています。

- 自己効力感(Self-efficacy):自分はできるという見通しを持てるか。

できない経験が続くと、仕事はつまらなくなり、貢献実感も失われます。逆に「やれる感覚」は挑戦の燃料になります。 - 希望(Hope):ここで働く自分に未来があると感じられるか。

キャリアの見通しは粘り強さを支える重要な要素です。 - 楽観性(Optimism):失敗や逆風の中でも「きっと良くなる」と建設的に捉えられるか。

挫折の意味づけが行動の回復を左右します。 - レジリエンス(Resilience):へこたれず、打ち返し、元に戻る力があるか。困難からのリカバリー力は、挑戦の総量を増やします。

組織がこの心理的資本を高められる環境を作ろうとしているか——ここへの投資が、人的・社会関係資本を実際の行動と成果に“変換”する媒体になると考えています。

「リーダーシップ」を養成する公開講座の資料をダウンロードいただけます

4.2 組織内引力を高める「三資本モデル」

組織行動論の中で「人的資本」「社会関係資本」「心理的資本」はよく知られた概念です。大学の経営学部で組織行動論を学べば、必ずといってよいほど登場する言葉です。ただし、この三つをまとめて「三資本モデル」として関連付けて語る人は多くありません。私はこの三資本モデルという考え方を提唱しています。

人的資本だけでは不十分です。学ぶ力を伸ばしていくことはもちろん大切ですが、それを生かすには、知識やスキルを試し、協働できる場が必要です。仲間と支え合い、挑戦を重ねる――そうした社会関係資本を育むことが欠かせません。

さらに、うまくいかないときに立ち直り、次の挑戦につなげるためには、心理的資本への投資も必要です。この三つがそろって初めて、人は成長し続けることができます。成人発達理論でいう「水平の成長」と「垂直の成長」の両方を支える環境が整うのです。

4.3 人が育つ組織の三つの力

人的資本は「種」、社会関係資本は「土壌」、心理的資本は「養分」にたとえられます。種が芽吹くためには、豊かな土壌と養分が必要です。これらがそろって初めて知識やスキルが生きてきます。自分の力をここで生かしたいという気持ちも芽生え、そうした組織には自然と人が育つ力が宿ります。私自身、組織開発の現場でその実感を持っています。

したがって、人的資本への投資だけでは不十分です。三つの資本すべてへの投資によって「組織内引力」が生まれます。これは「ここにいれば自分は成長できる」という感覚を社員が持つことを指します。その引力が強くなることで、人が育ち続ける組織ができます。

社会関係資本を高めるためには、まず声をかけることが大切です。「ありがとう」と伝えることも有効です。さらに、学びや知識を自分のものにせず、共有する姿勢も重要です。自分の職場や部署で足りないと感じる部分があれば、ぜひ実践してみてください。

心理的資本への働きかけも欠かせません。たとえば「最近できるようになったことある?」「新しく学んだことは?」といった成長を促す問いかけを日常の会話に取り入れるとよいでしょう。これはリーダーだからこそできる関わりです。また、相手を励ます、適度な裁量を任せるといった行動も効果的です。任せ方にも工夫が必要で、丸投げでも過度な管理でもなく、適度な“足場”をつくることがポイントです。

こうした組織内引力を高められるのは、経験を積んだリーダーの役割です。リーダーは教育者として知識やスキルを伝えるだけでなく、つながりを広げる組織開発者でもあり、さらに視野を広げる支援ができるコーチでもある必要があります。捉え方を豊かにし、部下の成長を支援する関わりが重要です。

結論として、人が育つ組織には、知識やスキルへの投資だけでなく、関係性を豊かにし、心理的なサポートを行うことが欠かせません。これら三つの資本がそろってこそ、組織は人を引きつけ、育て続ける力を持つのです。

参考文献

服部泰宏『組織行動論の考え方・使い方』(第2版)

ロバート・キーガン (著), 中土井僚 (監修), 鈴木規夫 (監修), 野津智子 (翻訳)『ロバート・キーガンの成人発達理論――なぜ私たちは現代社会で「生きづらさ」を抱えているのか』

講師

山本 伸一

株式会社Aoba-BBT 法人研修事業本部

Corporate Training Hub/Learning Hubリーダー

コーチング、リーダーシップ、マネジメント、組織開発に関する教育と実践支援を専門とし、現在、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科で企業の組織文化を研究。理論と実践の両方を重視し、知識やスキルの習得だけでなく、職場での実行もスコープに入れた研修設計を行う。 東京大学大学院人文社会研究科修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(DC2, PD, 海外)、ベングリオン大学研究員、東京理科大学講師、國學院大學講師、株式会社チームボックス取締役CCO(最高組織文化責任者)などを経て現職。

「リーダーシップ」を養成する公開講座の資料をダウンロードいただけます

関連する記事

-

【戦略人事虎の巻③】新規事業開発を担う人材の見つけ方

記事 -

CASE革命 ~自動車産業の未来図~

記事 -

【戦略人事虎の巻②】いい人材を集めろ、の前に。会社のこれからを見据えた人材スキルマップづくり

記事 -

DXの本質と企業が目指すべき姿

記事 -

DXにより変貌する東南アジア

記事 -

今すぐ実践!ビジネス価値を高めるアジャイル

記事 -

【特別公開】大前研一スペシャル52:日米貿易交渉40年の歴史とトランプ関税 ~歴史が語る貿易摩擦の本質と未来への示唆~

記事 -

日本のリカレント教育は世界最低!?スウェーデン、デンマーク、中国に学ぶ21世紀の人材戦略

記事 -

【特別公開】大前研一アワー 530:日本の農業・食料問題

記事

人材育成マガジン

-

Aoba-BBT起業の殿堂|IPOを果たしたアルムナイ企業19社が示す、人材育成の実績

人材育成事例紹介 -

人を育てる組織の作り方:組織行動論からのアプローチ/日本型育成の限界と課題

記事 -

突破人材とは?次世代の変革リーダーを育てるための戦略と実践 ── 高橋俊介氏「BBTプロフェッショナル人材研究会」

記事 -

【MentorMe Lab】現場の声で見えた“壁”の正体 ― 新規事業プログラム実態調査2025

調査レポート -

【特別公開】大前研一アワー 530:日本の農業・食料問題

記事 -

【特別公開】大前研一スペシャル52:日米貿易交渉40年の歴史とトランプ関税 ~歴史が語る貿易摩擦の本質と未来への示唆~

記事